北京市东城区五四大街29号,熙熙攘攘的长街侧畔,有一座红砖砌筑,红瓦铺顶,历经百年风雨依旧傲然矗立的建筑,故名“北大红楼”。

落成于1918年的北京大学红楼,是校部、一院(文科教学楼)和图书馆的所在地,也是李大钊、陈独秀、毛泽东等人开展早期革命活动的重要场所。

8月12日我有幸来到北大红楼参观学习,实地感悟五四先驱崇高的爱国情怀和革命精神。有声讲解将我们带进历史现场,穿越百年时光,身临其境感受中国共产党早期领导人当年在北大红楼开展革命活动的相关情况,学习老一辈革命家的远见卓识和革命精神。

红楼共有六大部分、五十九个展室。展览内容按照革命活动发生的时间线分为,“经历近代各种力量救亡图存探索的失败,工人阶级开始登上历史舞台”“唤起民族觉醒,构筑新文化运动的中心”“高举爱国旗帜,形成五四运动的策源地”“播撒革命火种,打造马克思主义在中国早期传播的主阵地”“酝酿和筹建中国共产党,铸就党的主要孕育地之一”和“不忘初心,牢记使命”。

在这里,北大学生从红楼出发到天安门举行了声势浩大的反帝反封爱国民主运动,继而席卷全国,红楼由此成为一场伟大爱国运动的发源地;在这里,李大钊创建了中国第一个马克思主义研究小组,使北大红楼成为最早传播马克思主义的重要阵地;在这里,“爱国,进步,民主,科学”的伟大精神点燃了新文化的火海,开辟了中国未来的新道路;在这里,我们从这些现代中国新文化巨人们的身上重新找到了中华民族自强不息奋斗前行的精神气韵。一百年来,人们从未停止对“五四”运动的纪念。这场运动的先驱,及其“背黑暗而向光明,为世界进文明,为人类造幸福”的历史抉择和精神力量,也烛照未来,影响后来者,成为东方古国重新屹立世界的底蕴和力量。

图书馆主任室,是李大钊的办公场所,分里外两间,一间办公室,一间会客厅,房间摆放是当年的书柜、办公桌、电话等物品,屋内悬挂的对联“铁肩担道义、妙手著文章”是李大钊亲笔手书,也是一生奋斗的真实写照,1920年4月李大钊与共产国际代表维经斯基会面交流商讨建党问题,1920年10月北京共产党小组在这里成立,一个月后共产党北京支部成立,李大钊担任北京支部书记,这两件大事深刻改变了中国近现代历史。

红楼一层东的“新潮社”,还原了“五四”前夜的场景:数千幅白底黑字的标语条幅竟是学生们连夜手书赶制出来的,桌面上散落的笔纸传单,还有罗家伦起草的《北京全体学界通告》,无不诉说着当年爱国青年的满腔热血。在“五四”青年们的心中,发出了中国的土地可以征服而不可以断送!中国的人民可以杀戮而不可以低头!”国亡了,同胞们,起来啊!一阵阵、一声声的呐喊声犹在耳畔。

图书馆登录室迎门摆放着一张黑色书桌,黑色书架,庄重朴素的房间,桌子上笔架砚台一字摆开。毛泽东主席当年在这里从事图书馆登录工作,他在认真工作的闲暇时间,翻阅大量报刊书籍,如饥似渴的学习新文化,探索新思想,特别是结识了李大钊、陈独秀等中国最早接受和宣传马克思主义的革命先驱,这一直深植于他记忆之中并带来深远的影响。

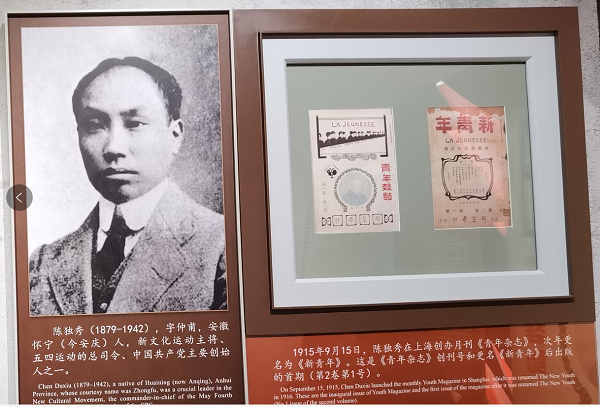

一楼西侧有一间是有关陈独秀的展室。房间的布局和墙面上的展物中,还原了当时《新青年》杂志的封面和一些宣传新文化的画册。1917年陈独秀接受蔡元培的聘请,出任北大文科学长。在《新青年》这块阵地上,陈独秀等人吹响了思想启蒙的号角,广泛传播了马克思主义,并提出了民主(德先生)与科学(赛先生),他认定:“只有这两位先生,可以救治中国政治上,道德上,学术上,思想上的一切黑暗”,正如陈独秀遗留的诗句:“行无愧怍心常坦,身处艰难气若虹”。这位中国共产党的主要创始人,坦荡胸襟,浩然正气,自强不息,无论是身居要职,还是身处陋室,他始终保持气节,把民族和人民利益放在第一位,加深了参观者对这位革命前辈投身共产主义运动的敬仰。

北大红楼,这座见证和经历了100年风雨的历史建筑,向我们展示了,它不仅是一处历史悠久的建筑,也是中国爱国主义精神的革命精髓。参观北大红楼,不仅仅为了重温那段风云激荡的历史,缅怀革命先辈的丰功伟绩,更重要的是感知红楼的脉搏和精神,在国家浩劫,民族危亡的时刻,革命先辈用火红的青春和炽热的爱国主义情怀唤起了民族的觉醒,开辟了中华民族发展的新方向,他们以满腔热血和大无畏的英雄气概,挺身而出,谱写了一曲曲可歌可泣的英雄壮歌,激励着一代又一代人为中华之崛起而奋斗!(图文/建筑学院 李淑敏 值班编辑 曾进)