“非常感谢冯大师团队刚才给同学们分享他们公司近期的几个优秀住宅小区项目,下面我们将在大师的带领下,现场参观他们的工程项目。利用参观准备之际,我们开展一互动环节——与建筑师面对面。这是个难得的好机会,大家有什么要请教在场的建筑师们?”顿时课堂气氛活跃起来,同学们踊跃提问。

近日,在广州冯志新建筑设计有限公司的会议室内,广东白云学院建筑工程学院丁斌副教授与企业团队正在给2020级建筑学专业的学生讲授《居住建筑设计2》。就在今年的6月,这门课程被广东省教育厅认定为2021年度省级一流本科课程,丁老师作为课程团队的负责人,同样非常出色,曾获南粤优秀教师、省家协教育名师、学校教学名师、省挑战杯优秀指导教师、民办教育先进工作者、白云卓越奋斗者等等荣誉称号。

图1 行业专家请进课堂——与建筑师面对面

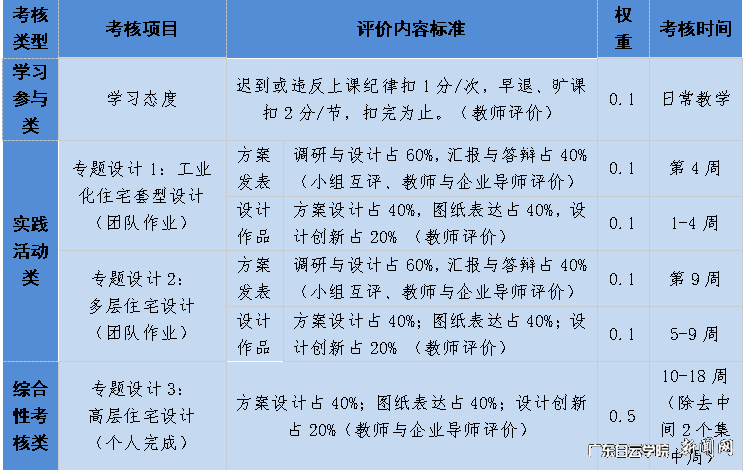

1.先进的“一中心”教育理念,融入CDIO突出工程教育特色

该课程融合“以学生为中心”的教育理念和CDIO (Conceive,Design,Implement,Operate)国际工程教育理念,实施项目化教学,突出工程教育特色。丁老师在课程设计中,由浅入深、精心安排了工业化住宅套型设计、多层住宅设计、高层住宅设计三个专题设计(二级项目、三级项目)。“以项目为载体,以职业能力为导向,设计课程教学活动,并融入恰当的思政元素。”丁老师继续介绍,“遵循学习成果导向原则设计了本门课程的形成性考核方案,分项目、分环节进行考核,评价内容与标准涵盖了学生的学习态度、调研与设计、汇报与答辩、设计作品等各环节。强调项目的过程考核,强调站在学的角度、评价学的效果,体现以学生为中心的教育理念。”

图2 一次课( 轻钢装配式住宅专项参观)的教学设计与实施流程

在丁斌带领下的《居住建筑设计2》课程团队,从2011年开始就积极开展基于CDIO国际工程教育理念的项目化教学改革探索与实践,积累了丰富的教改经验、丰硕的师生成果,在学校设计类课程的教学改革中起到较强的引领作用、示范作用。

2.创新的“六融合”教学模式,优化教学条件实现三全育人

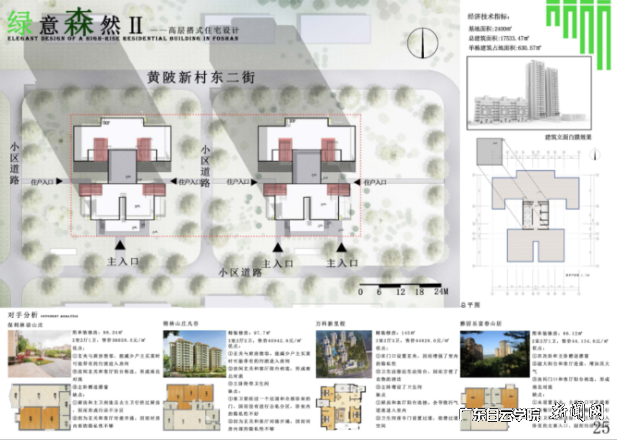

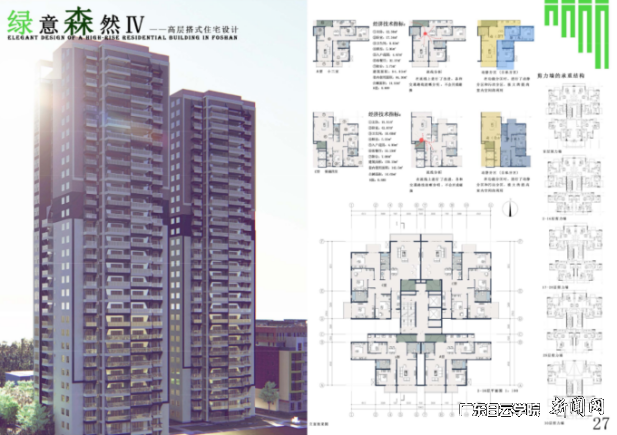

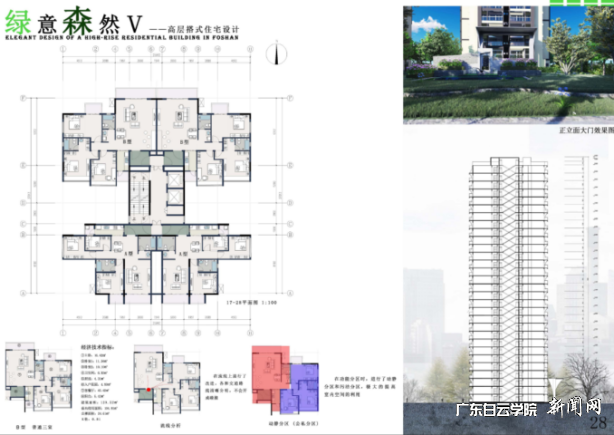

仅仅引入真实的项目设计流程、模拟设计投标情境,学生还是不容易与行业发展趋势、前沿技术的应用,进而与课程的拓展目标与高阶目标建立密切联系,这可能会导致设计作品难以跟上时代,这对特别重视创新性、前瞻性的建筑设计是致命的。“因此,需要多途径整合行业、企业优势资源,全员、全方位、全过程提高他们的课程学习效果。”

“而创新的‘六融合’教学模式,可优化课程教学条件实现三全育人。”丁老师继续介绍,“所谓‘六融合’一是指思政教育与教学全过程相融合:将思政教育与理论讲授、项目实践等各教学环节融为一体,润物细无声,将立德树人落实到课程教学的全过程;二是应用型与职业性培养目标相融合:课程的教学目标与应用型职业性人才培养的专业定位保持一致,既要强调实践能力的培养,又要满足岗位的职业诉求;三是指校企育人相融合:整合行业、企业的优势资源,将新技术专家、新设备设施、新产品展厅,以及厂房、工程项目现场等引进课堂(见图3、图4),校企育人特色鲜明,职业教育特色也突出;四是指新技术与课程内容相融合:及时引入行业前沿技术,注重课程内容与时俱进;五是指实践项目虚实相融合:通过模拟真实设计流程的系列化专题设计实践,达成课程的基本目标、进阶目标,另一方面,通过工程项目、学科竞赛等专项实战,达成课程的高阶目标、拓展目标;六是指课内学习与课外拓展相融合:将课内线下课堂学习,与课外线上课程资源库的自主复习预习、拓展学习相结合。”

图3 借助企业资源组织学生参观企业设计项目现场

图4 借助企业资源组织学生参观企业轻钢装配式住宅构件生产车间

图5 借助企业资源引进专家进课堂分享企业应用BIM技术的设计项目

“只有校企双方互惠共赢,才能与企业建立稳定的合作关系,进而才有可能引进企业的资源进课堂,这需要课外花费大量的时间与精力。但看着同学们翘首聆听、凝神专注的神情,感觉一切都值了。诚然,兴趣才是最好的老师!”丁老师感叹道。

在丁老师的带领下,《居住建筑设计2》课程团队探索出了一个成功、创新的“六融合”教学模式,尤其是整合企业的优势资源,提升课程教学条件;以及在超星平台所建的内容丰富的课程线上资源库,里面收录与居住建筑设计相关的慕课教学视频,也有企业提供的工程案例、视频资源等,支持学生的课前预习、课后复习与项目设计,以及课程的拓展知识学习。“六融合”有力地促进学生课程学习效果的提升、创新意识的增强、以及学习成果的积累。

3.独特的“三参与”考核模式,全面、客观评价课程学习效果

《居住建筑设计2》作为建筑学专业核心课程、设计入门课程之一,其课程的考核评价模式的选取,对专业后续的设计类课程具有先行示范作用,且对专业人才培养、专业品牌建设作用不容忽视。

据了解,所谓的“三参与”,是指由专业教师、企业导师、学生等三方共同参与完成该门课程最终的考核(见图6)。评价内容与标准涵盖学习态度、调研与设计、汇报与答辩、设计作品等各环节、全过程评价。以职业为导向,既重视培养学生设计实践能力、创新能力,也注重培养学生设计推销、作品展示、沟通交流、团队合作等建筑师应具备的基本职业技能与综合素质。此独特的课程考核模式,非常适合建筑设计类课程的特点:一是强化过程评价。站在学生“学”的角度,评价“教”的质量,可以让学生清晰、及时了解每个阶段学习的不足,有利于过程不断改进,因建筑设计是非常强调过程的学习与提升。二是健全综合评价。建筑设计的评价肯定带有一定主观性,而由专业教师、企业导师、学生三方参与评价,更为全面、客观评价学生的学习效果;三是添加增值评价,在各阶段的评图环节加入小组互评,除了让学生通过设计作品间的比较中互相切磋、互相借鉴,更有助于激发学生的竞争意识,内生动力促进课程学习。

图6 课程形成性考核方案设计

在当天的课堂上,记者刚好遇上该课程的专题设计方案发表,看到各项目小组课前准备充分,课上讲解流畅;而且,相当多的小组PPT制作水平较高,图纸绘制效果精美,建筑虚拟动画制作逼真,如身临其境。每一个小组汇报完毕,都会插入一评图环节,学生们在老师的带领下主动发言、小组互评,课堂气氛活跃。对此,班上的同学深有感触,“大家都喜欢上丁老师的课,若是遇上外出参观考察,或是方案发表,更是兴奋。像今天的方案发表,我们在分享自己小组设计作品时,有收获的愉悦感与设计的成就感,当然更好奇其他小组的作品如何,感觉这几周来反复改图的艰辛、熬夜画图的疲累,好像一下子都烟消云散了。”

在丁老师的课堂,她毫不吝啬对学生的肯定,总是鼓励同学们大胆表达自己的观点和想法。她强调课上、课下都要养成记笔记的好习惯,并建议在速写本上记笔记,随时可以练笔,训练对线条、比例的把握;通过项目小组合作完成的方式,让学生养成团队意识、集体主义精神,以及个人的责任担当、与他人沟通的能力;通过设计方案的发表,让学生训练设计方案的表达与推销能力。

回首从教的16年,丁老师觉得教师这一职业的责任愈发重大。教书育人,为人师表,不是来自世人对教师的褒奖,而是源自教师对治学严谨的态度、对学生尽责的心所衍生出的一份责任。作为一名高校专业教师,特别是追求设计创新的设计类课程教师,她认为在教师众多能力素质中,与时俱进更是重中之重,只有自己跟上时代、掌握前沿四新技术,才能真正培养新时代的接班人。(图文/教务处冯燕珠、建筑工程学院丁斌 责任编辑曾进)

图7 课堂上学生项目小组正在进行方案发表

图8 学生的某一专题设计作品

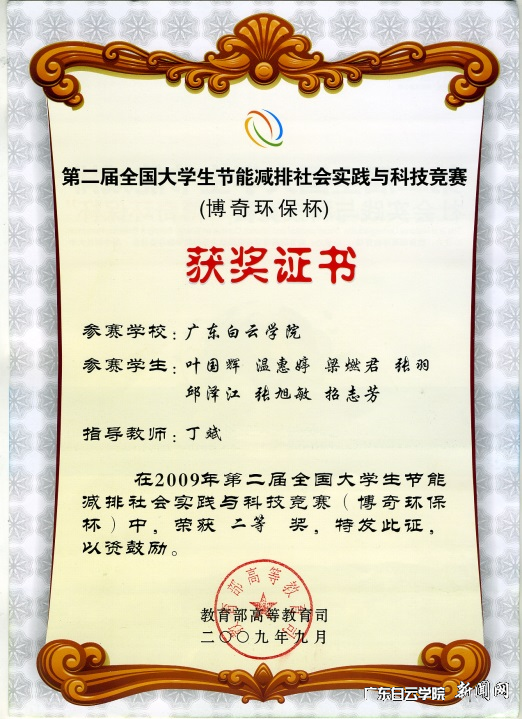

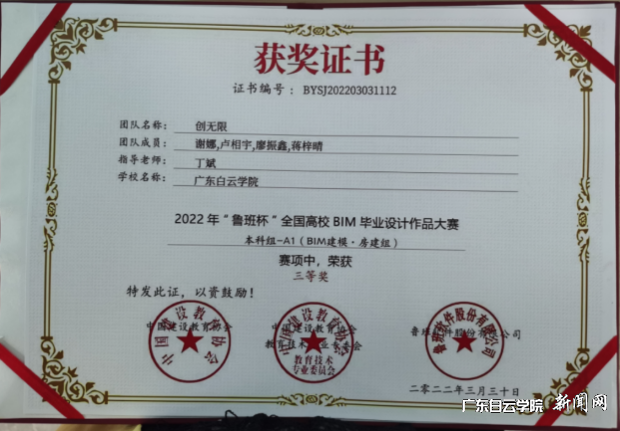

图9 学生的项目设计作品在各类竞赛中获奖(节选)